Permita,

estimado lector, que comience las presentes líneas –últimas de este año que se

encamina hacia su ocaso– con una reciente anécdota personal:

En uno de los

distritos en los que trabajo como docente, la materia Filosofía fue designada

para tener “evaluación integradora”. Se trata de una instancia evaluativa

particular que debe realizarse sobre el fin del ciclo lectivo en algunas

asignaturas elegidas, mediante la cual se evalúan todos o buena parte de los

contenidos estudiados a lo largo del año. La metodología que decidí utilizar

esta vez para diseñar la evaluación consistía, en una de las consignas, en lo

siguiente: el alumno recibía un texto de mediana extensión que simulaba ser la

página del diario íntimo de un estudiante a punto de egresar del secundario.

Cada párrafo del texto era identificable con el planteo de alguno de los

filósofos estudiados a lo largo del año, de modo que la consigna solicitaba que

el alumno señale de qué filósofo se trata en cada caso y cómo o por qué logró

identificarlo. Así, por ejemplo, un párrafo hacía especial referencia a la

finalización de un ciclo, a la imposibilidad de volver al pasado, al incesante

cambio de las cosas… el alumno debía entonces señalar que eso se relacionaba con

Heráclito de Éfeso y su célebre metáfora del río. Otro párrafo reflexionaba sobre

la libertad con la que un joven adulto ha de proyectarse hacia el porvenir,

creando su propia esencia mediante sus acciones y siendo plenamente responsable

de ello, con la consecuente angustia, etc… es decir, Jean Paul Sartre. Otro

fragmento del texto se preguntaba si había que encarar la vida tendiendo hacia

la felicidad o bien haciendo hincapié en el deber sin importar las propias

inclinaciones… Aristóteles y Kant, respectivamente. Y así.

La consigna era

apropiada por varias razones: volvía sobre casi todos los contenidos

estudiados, exigía conocimiento para ser resuelta con éxito, evitaba el

rendimiento “memorístico”, era dentro de todo sencilla de corregir y, además,

permitía relacionar las diversas propuestas filosóficas con las inquietudes de

los jóvenes. Y es sobre esto último sobre lo que quisiera posar la mirada.

Al recorrer el

aula supervisando cómo lo estaban resolviendo los estudiantes y preguntando si

encontraban alguna dificultad en especial, uno de los alumnos me comentó: “Esto

es demasiado real, profe.” En primera instancia no estuve seguro de haber

comprendido su comentario, de modo le solicité que lo reiterara. “Que el texto

es demasiado real… cuesta relacionarlo con la filosofía.”

Fue una

estocada que no esperaba y de la que probablemente el alumno en cuestión no fue

consciente. Desde mi sorpresa balbuceé una tartamudeada observación del tipo

“¡Claro que es real! ¡De eso se trata!” Pero, evidentemente, si el alumno había

hecho ese comentario es porque a lo largo del año no supe hacerle ver que la

filosofía, al menos según mi modo de entenderla, está íntimamente ligada con la

realidad. Claramente, para este alumno (y seguramente no es el único) los temas

filosóficos no tienen que ver con lo cotidiano, sino que se mueven en un ámbito

de reflexiones desconectadas de lo real, en un mundo de abstracciones, ideas,

teorías alejado de lo que en verdad nos pasa, del mundo concreto, de la

“realidad”.

Semejante

apreciación del quehacer filosófico es bastante común. Con el mismo acento

anecdótico recuerdo las repetidas ocasiones en las que, al explicar a comienzo

del año las teorías presocráticas sobre el principio

de la naturaleza, he escuchado comentarios del tipo “esta gente sí que no tenía

nada que hacer…” o “hay que estar al pedo para ponerse a pensar estas cosas…”.

Es bastante común, insisto, esta identificación del filosofar con una reflexión

que poco o nada tiene que ver con la vida real, que sólo surge cuando no hay

nada “más importante” que hacer, que de alguna manera significa incluso una

pérdida de tiempo, un “cuelgue”, un distanciamiento respecto a las cosas… ¿Por

qué?

Una de las

razones consiste seguramente en el hecho de que la filosofía es concebida y

ejercida de manera tal que se presta a aquella concepción de la misma.

Ciertamente hay pensadores (y profesores) que –en consonancia con sus

intenciones o a pesar de ellas– filosofan personalmente o exponen el filosofar

de otros como algo no relacionado con lo que las cosas son. Valdría reflexionar

sobre los rasgos de algunas líneas de pensamiento y de algunos modos de

transmitir la filosofía, sobre la manera en que llevamos a cabo estas tareas,

sobre el público al que las dirigimos, sobre la finalidad que con ellas

perseguimos…

Resulta claro

que el filosofar de corte idealista,

que considera que el pensamiento es el fundamento de su propio contenido y que

lo “conocido” (si es que vale el término) es producto del sujeto, es por su

misma esencia un filosofar que termina desconectado de lo real. También la

actitud academicista termina dando

una sensación similar en el público que, al no pertenecer a la elite de

especialistas, difícilmente pueda evitar pensar que lo que se expone son

elucubraciones distanciadas de lo cotidiano. Lo mismo vale para cuando presentamos

el filosofar como un conjunto de juegos lógicos intramentales, o cuando

adoptamos una actitud exclusivamente deconstructivista que apunta precisamente

a señalar que toda propuesta filosófica no es más que un “relato” que jamás da

con el ser, o cuando en el extremo del nihilismo presuponemos directamente que

no hay ningún ser con el cual

podríamos entrar en contacto contemplativamente.

Esto por un

lado. Sin embargo, puede inquirirse otra de las razones –no inconexa a las

anteriores, por cierto– no ya en el modo mismo de filosofar, sino en la

valoración que pudiera haber de semejante actividad en un mundo como el

nuestro. Pues, ¿qué es lo que hoy por hoy solemos considerar lo importante, qué es lo real para la actual sociedad? ¿Qué es lo

que tendemos a juzgar como una pérdida de

tiempo y qué como su ganancia? ¿Qué es lo que, en general, consideramos que

nos conecta con lo existente y qué lo que nos distancia de ello? ¿Qué es “estar

en las nubes” y qué no?

El filósofo, ¿un colgado?

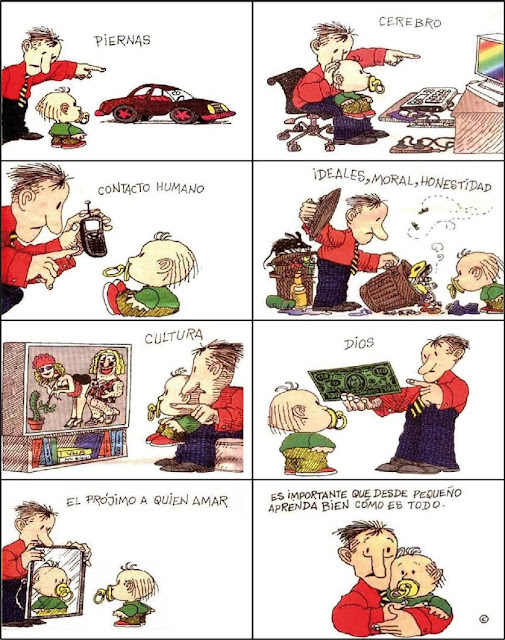

Siguiendo con

el tono anecdótico del comienzo, recuerdo una de las primeras clases en el

curso de ingreso a la universidad. El profesor Oscar Beltrán utilizó entonces un

dibujo del genial Quino que aún hoy utilizo también yo en mis primeras clases

del año.

Lo humorístico

del dibujo reside justamente en el hecho de que se supone que el protagonista

se dedica a responder (sin mayores dificultades) interrogantes que le son

formulados, sin embargo es él mismo el que los está formulando (y, para colmo,

no parece encontrar respuesta alguna a sus inquietudes).

Claro está que

las preguntas que nuestro hombre se está haciendo no son las mismas que vienen

a formularle a él. Imaginamos que los demás le preguntarían cosas como, por

ejemplo, dónde queda la oficina tal, cuáles son los pasos a seguir para

determinado trámite, horarios de atención, ubicación del baño, etc. Las

preguntas que él se hace, por su parte, son de otra índole; son preguntas

existenciales, filosóficas, con características bien distintas. Lo que le

consultan a él apunta claramente a un hacer (tienen finalidad práctica), lo que

él se pregunta no. Lo que le preguntan a él busca respuestas concretas,

puntuales, simples y rápidas. Lo que él se pregunta exige detenimiento,

reflexión pausada y no es posible responderlo con rapidez (si es que siquiera

es posible responderlo). Ahora bien, las preguntas que él recibe ¿son más

“reales” que las que él se está haciendo? ¿Tienen mayor relación con la

realidad? ¿Son más importantes?

¿Acaso

interrogarse sobre el origen y el sentido de la existencia no es preguntarse

por algo real? Interrogarse qué

estamos haciendo aquí, si todo tiene algún objetivo y si, en caso de que lo

tuviera, podemos conocerlo, ¿es alejarse de la vida concreta, o es más bien una

manera de estar profundamente metido en ella? Preguntarnos qué somos, ¿es una

manera de desconectarnos de lo que somos? ¿Quién está más cerca de perder el

tiempo: el que intenta comprender su naturaleza o el que lo dedica solamente a

alcanzar fines inmediatos, transitorios, efímeros sin siquiera tomar nota de

ello? ¿Quién vive de modo más real: el que se pregunta por el sentido

de la vida misma o el que, sin preguntarse por su contenido, se preocupa

exclusivamente en prolongarla?

¿Quién está más

“en la realidad”? ¿El protagonista del dibujo con sus interrogantes

existenciales, o los personajes secundarios del fondo, tan apurados, tan

ocupados, tan miopes, tan desdibujados? ¿Quién es el “colgado”: quien se

detiene e intenta escudriñar profundamente sobre las causas últimas (o primeras)

de lo que acontece, o quien se desliza por la superficie, reduciendo su existir

al de un funcionario del sistema, al de “empleado” (o sea, utilizado), o al de un hiperactivo que con su incesante

“laboriosidad” (omnipresente tanto en sus horas laborales como en su supuesto tiempo libre) pretende tal vez llenar un

vacío que prefiere no enfrentar, por lo cual se busca siempre algo para tener

entre manos? ¿Quién es el distraído, el alejado, el que está “al pedo”?

No exageremos,

de todos modos. De nada serviría dedicarse a indagar los por qué y para qué de

la existencia si uno no se procurara los medios para que ésta continúe, en la

limitada medida de lo posible. Pero nos preguntamos hasta qué punto sigue

siendo humano dedicarse a prolongar la existencia sin detenerse nunca en sus

porqués y paraqués. ¿Hasta qué punto nos hemos dejado convencer de que lo que

no está esencialmente ligado a la utilidad y a lo inmediato no vale la pena?

¿Hasta qué punto hemos terminado identificando lo importante con lo urgente, lo

práctico con lo valioso y lo profundo con lo superfluo? Nos preguntamos, en

definitiva, si no hemos reducido lo que llamamos “real” a lo que es solamente

uno de sus aspectos, dejando fuera de esa consideración toda una serie de

cuestiones y elementos de nuestra vida y también si, lamentablemente, no estamos

colaborando así con nuestra propia deshumanización.

¿Adentrarse o alejarse?

Hay maneras

diversas de pensar la filosofía y, como hemos dicho, no todos consideran que

tenga que ver con un profundizar en lo real. Quien esto escribe, empero,

considera que sí. Como dice Pieper:

Filosofar significa alejarse, no de las cosas

cotidianas, sino de sus interpretaciones corrientes, de las valoraciones de

estas cosas que rigen ordinariamente. Y esto no en virtud de una decisión de

distinguirse, de pensar de otra forma que los muchos, que el vulgo, sino porque

repentinamente se manifiesta un nuevo semblante de las cosas. Exactamente es

esta realidad: que en las mismas cosas que manejamos todos los días se hace

perceptible una faz más profunda de lo real; que a la mirada dirigida a las

cosas que nos encontramos en la experiencia diaria le sale al paso lo no

habitual, lo que no es en absoluto obvio y evidente de esas cosas.[1]

Si vale lo dicho, entonces una filosofía fiel a su vocación no es

alejamiento, sino adentramiento. Su grado de abstracción no es sino un intento

de exploración de lo esencial, de lo íntimo de la realidad. Su supuesto “elevado

vuelo” (a veces más elevado, otras veces no tanto) no es compatible con la

desconexión respecto a lo cotidiano, sino una vuelta de tuerca a la mirada de

lo que a diario nos rodea estimulada por el asombro contemplativo.

Habrá que ver entonces si somos

capaces de mantener nuestra capacidad de asombrarnos y dejarnos conmover por lo

cotidiano y su misterio, o si nos hemos estandarizado ya demasiado, si hemos

achatado nuestras inquietudes y aburguesado nuestra vocación humana de

adentrarnos en la hondura de lo real.

[1]

J. Pieper, “¿Qué significa filosofar?” en El

ocio y la vida intelectual, Rialp, Madrid, 1998, p. 126.