Platón y Kuhn

Al analizar filosóficamente el concepto de “paradigma”, casi inevitablemente vienen a la mente dos filósofos que hicieron especial uso de este término y de un modo bien distinto en cuanto a su opción filosófica de fondo. Uno de ellos es Platón. El otro es Thomas Kuhn, epistemólogo norteamericano del siglo XX.

Estos paradigmas, para Platón, son inmutables y, por ende, más perfectos que las cosas cambiantes. En consecuencia son también más reales (tienen mayor entidad) y por tanto más verdaderos. El verdadero conocimiento -la episteme ("ciencia")- justamente estriba, según el filósofo griego, en alcanzar la intelección de esos paradigmas, de esos modelos eternos, más allá de lo efímero.

Aquí también el paradigma es un “modelo”, pero no un modelo como ejemplar perfecto, sino un modelo que influye en la visión e interpretación de la realidad debido a su vigencia social. Ya no se trata de la “esencia realmente real” a la que apuntaba Platón, sino de una especie de lentes que, por ser epocalmente vigentes, influyen en nuestra manera de ver las cosas. Mejor dicho, debido a que todo lo miramos desde un determinado paradigma, en realidad no vemos las cosas, lo real, sino que quedamos condenados a una interpretación de una supuesta "realidad" a la que de hecho no tenemos acceso debido a nuestros paradigmas, es decir, debido a los lentes que llevamos puestos.

Si para Platón los paradigmas eran aquellas realidades que conocemos si logramos salir de la caverna, para Kuhn los paradigmas se parecen más a las cadenas que nos mantienen dentro de la misma, y el “cambio de paradigma” parecería entonces ser más bien un cambio de caverna, pero no la salida de ella.

Cuando la ciencia avanza es porque un determinado paradigma entra en crisis y es reemplazado por otro. Pero no es que el nuevo paradigma sea más "verdadero" porque, para Kuhn, la ciencia poco y nada tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Claro, desde la perspectiva de Kuhn, si el avance de la ciencia consiste en cambios de paradigmas, ¿cuándo es que la ciencia conoce la verdad de la cosas? En cada época será "verdad" lo que el paradigma haga interpretar como verdadero. Pero luego los cambios harán notar que esa supuesta “verdad” no era tal, y lo nuevo “verdadero” pasa a ser lo que se adecua al nuevo paradigma. Paradigma que también será superado luego, mostrando que aquello tampoco era verdadero, y así sucesivamente. Ahora bien, dentro de esta propuesta, en definitiva, la verdad termina siendo inexistente. Kuhn bien lo sabía; consideraba que la ciencia no busca la “verdad”, ni conocer la “realidad” (nunca podríamos saber cómo son las cosas, porque es debido a nuestros lentes-paradigmas que vemos las cosas de tal o cual manera, hasta que una crisis nos imponga el cambio de paradigma). La ciencia, para Kuhn, simplemente busca resolver problemas.

Pero, filosóficamente hablando, hay algunos problemas, justamente, que aquí se dejan entrever.

Dos problemas...

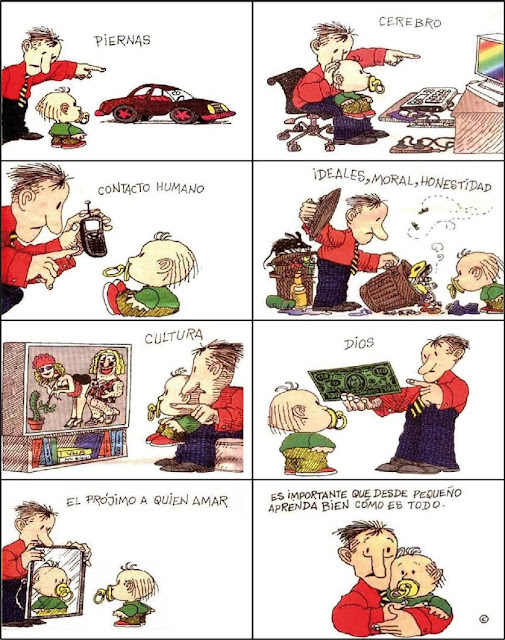

Este concepto kunhiano de “paradigma” (y la consecuente idea de que el progreso se da por revoluciones y cambios de paradigmas) se ha extendido, como hemos dicho, a ámbitos más allá del científico. Así hablamos hoy de paradigmas educacionales, económicos, sociales, artísticos, etc. De ahí que estos diversos ámbitos hayan heredado del planteo de Kuhn también dos problemáticos elementos, muy presentes en la cultura contemporánea.

Por un lado el relativismo: nada tiene valor absoluto, nada es perenne, todo depende de la vigencia social de cada época. No hay propuestas culturales mejores que otras, no hay modelos educativos mejores que otros, ni tampoco sistemas políticos, ni propuestas filosóficas, ni tampoco valores morales. Todo cambia, y por ende todo está destinado a la papelera tarde o temprano. El problema es que, de ser así… ¿Para qué habríamos de adherir a determinados principios, cosmovisiones, políticas, identidades culturales, si tarde o temprano todas deben dejarán de tener vigencia debido a los “cambios de paradigma”? ¿Para qué, habríamos de pensar y reflexionar sobre las cosas, si ninguna postura es verdadera y cualquier propuesta termina siendo, a la larga, igual de válida que cualquier otra? ¿Para qué habríamos de comprometernos con una visión determinada de las cosas, si al fin y al cabo, no sería más que un transitorio paradigma, que nada tiene que ver con la verdad?

En

segundo lugar, el utilitarismo. Lo que importa es que las cosas

funcionen, que sean útiles, que nos sirvan para resolver problemas. Pero la

mirada utilitaria de la realidad siempre termina siendo soslayante; quien solamente mira las cosas de modo utilitario-interesado,

no va a descubrir en ellas más que lo que a priori está buscando. Es una suerte

de ceguera viciada de egoísmo, porque se verá imposibilitada de encontrar en lo

real algo más que lo quería encontrar. Y ese egoísmo cognoscitivo, utilitario e

instrumental, ciertamente nos priva de ver otros aspectos de la realidad, que

permanecen vedados a nosotros por no haber tenido una actitud cognoscitiva de

verdadera apertura y desinterés. Y curiosamente, sin esa actitud de apertura

desinteresada, nunca se hubieran descubierto algunas leyes científicas que

luego resultaron muy útiles, pero que pudieron ser descubiertas justamente

porque lo que se buscaba no era la utilidad. Para colmo, y esto es especialmente

grave, esa mirada utilitaria termina impregnando también nuestras relaciones

con los demás, a quienes convertimos en meros instrumentos de nuestro interés

por el propio beneficio. Todo tiene que ser útil. Incluso nosotros. Y eso

conlleva el peligro de que nosotros mismos nos terminemos convirtiendo en

piezas “instrumentos”, en funcionarios que resuelven problemas concretos del

aquí y ahora, pero cuya dignidad como personas se ve amenazada.

¿Cambio de paradigma?

Quizás

el gran desafío de nuestro tiempo, en los que frecuentemente se habla de

“cambios de paradigmas”, sea trascender no sólo un paradigma determinado, sino

poder ir más allá del concepto mismo de paradigma, en sentido Kunhiano.

No simplemente salir de una caverna para entrar en otra, sino hacer el esfuerzo

por salir verdaderamente, en la medida de lo posible.

Ciertamente

cada uno mira la realidad con los lentes que tiene puestos. Esos lentes fueron

moldeados por la educación recibida, por el ambiente socio-cultural en el que

nos hemos formado, por las tendencias epocales, por nuestros prejuicios… Pero

quizás el desafío estribe en tratar de pulir esos lentes, para que en lugar de

entorpecer nuestra mirada de lo real, nos permitan verlo con la mayor

objetividad y profundidad posible.

El otro gran desafío es la humildad, la comprensión de que la mirada objetiva de lo real no es cosa fácil y que por ende la mirada del otro (que tuvo quizás una educación diferente, que vivió quizás hace siglos y bajo otros paradigmas) tiene algo para aportar a mi propia mirada. No por tener otros anteojos diferentes a los míos, no por hablar desde otro paradigma, desde otra época, su postura ha de ser desechada. Así mismo, no por ser consciente yo de mis propios lentes, he de desconfiar de mi propia mirada y considerar que todas las posturas son igual de válidas. Porque de ser así, ya no tendría mucho sentido seguir intentando ver nada.

Quizás

haya que recuperar la esperanza de que sí hay algo real para ver, más allá de

los paradigmas. La esperanza de que, más allá de las diversas perspectivas, hay

algo “paradigmático” en sentido platónico, algo “realmente real” y verdadero,

que estamos llamados a descubrir, en una actitud de silencio interior que se

abre a lo objetivo y de solidaridad con el otro, con quien hemos de caminar

juntos en la senda de semejante desafío.